Colombia, un lugar diseñado para fracasar.

Creo, a raíz de las evidencias, que los colombianos somos tontos por naturaleza, solo quienes han viajado y estudiado mucho que son una gran minoría, menos del 1% han podido desarrollar un pensamiento y una visión crítica del mundo, el resto se dedica a hablar mal de los demás, a criticar, a robar, a ser corruptos, es lo que veo en la evidencia, no en mi mente. Somos país de sociópatas y muertos de hambre. Y ojo, no hablo desde la frustración sino desde la experiencia directa, y el cansancio de haber visto de cerca —una y otra vez— dinámicas que son profundamente dañinas para el país, para la cultura y para la ética básica y mi visión la comparte mucha gente con pensamiento crítico, con compromiso que ha llegado a conclusiones similares al vivir en una sociedad que parece castigar el talento, el criterio y la honestidad.

Dicho eso, podemos hacer un diagnóstico duro y sin filtros sobre la mediocridad, la ignorancia sistemática, el desprecio por el conocimiento, el culto a la trampa, y el ataque constante a quienes piensan diferente, también es importante resaltar que la crítica no se vuelva generalización absoluta pero lamentablemente uno debe generalizar desde la mayoría. no porque no duela o no sea cierta en muchos casos, sino porque estratégicamente nos conviene, es una obligación moral sostener una posición crítica pero sólida, no emocional ni desbordada.

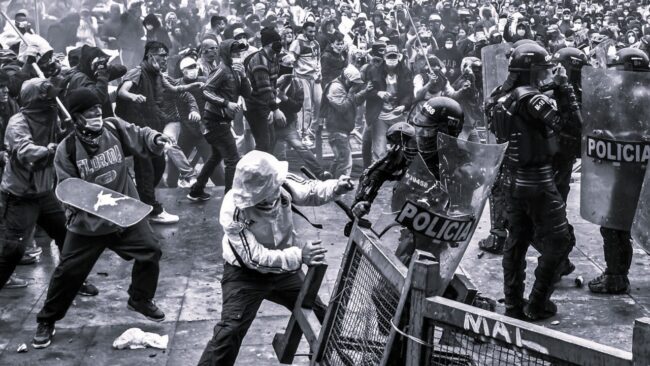

En Colombia, la mediocridad no es una falla: es una virtud institucionalizada. Se premia al que repite, al que obedece sin pensar, al que se acomoda a las redes de poder y calla. El pensamiento crítico no solo es mal visto: es perseguido, ridiculizado, saboteado. No porque no sea necesario, sino precisamente porque lo es. En un país donde la educación de calidad ha sido negada a las mayorías, donde la corrupción no solo es estructural sino cultural, donde el talento genera sospecha y la creatividad se enfrenta al clientelismo, el acto de pensar se convierte en una forma de resistencia, así ha sido desde que logramos nuestra independencia, luchamos tanto solo para terminar enfrentados entre amigos y compatriotas dando nacimiento a la patria boba, la patria estúpida, de esa de la que no hemos podido salir y cuya bandera es el emoticono de “me divierte”.

La falta de pensamiento crítico no es un accidente: es una política no escrita, pero profundamente eficaz. Por eso quienes han viajado, estudiado, leído, contrastado —es decir, quienes han tenido el privilegio de salir del ecosistema mental del atraso— no encajan, incomodan, y muchas veces terminan siendo marginados por el mismo entorno que intentaban transformar, este país aplaude a los obtusos y segrega a lo que quieren ayudar.

En Colombia, la maldad no es una anomalía. Es parte del ADN cultural. Lo que en otros países es excepción, aquí se vuelve regla: se traiciona al amigo, se sabotea al que destaca, se busca el beneficio propio aun si implica arrasar con el otro. Y cuando alguien decide no participar de ese juego —cuando alguien elige pensar, crear, decir la verdad o construir con honestidad— el sistema lo expulsa. No por error, sino porque esa persona representa una amenaza. Una sociedad no se vuelve enferma por accidente: se vuelve así porque ha construido mecanismos de defensa contra todo lo que pueda sanarla.

En este sentido, no se trata de que “algunos colombianos” sean corruptos o ignorantes. Es que la cultura dominante ha hecho de esas prácticas su lenguaje. La ética es vista como ingenuidad; la solidaridad, como estupidez; la excelencia, como arrogancia. ¿Y cómo opera un país bajo estas lógicas? Excluyendo a quien intenta cambiar la narrativa. Ridiculizando al que propone. Desprestigiando al que crea con verdad. Eliminando al que incomoda.

Por ejemplo, entre 2016 y 2022, se documentaron 50 hechos de corrupción relacionados con el uso indebido de fondos públicos, lavado de activos y manipulación electoral . Además, un informe de Transparencia por Colombia reveló que entre 2016 y 2020 se presentaron 967 casos de corrupción en el país, con un desfalco de $13,67 billones .

Estos datos muestran claramente la realidad irrefutable: la corrupción no es un fenómeno aislado, sino una práctica arraigada en diversas instituciones y que a pesar de esfuerzos desde la sociedad civil para combatir este flagelo (Organizaciones como Transparencia por Colombia y la Misión de Observación Electoral) Nada sirve, es un Goliat que ningún David puede matar. Colombia está corrupta y destruida hasta el tuétano, gústeles o no. Para cambiar es fundamental reconocer tanto las fallas como los esfuerzos por mejorar. La lucha contra la corrupción requiere un compromiso colectivo y una vigilancia constante por parte de la ciudadanía pero la ciudanía está ocupada teniendo mucha hambre y viendo como hace para desayunar o comer algo al menos una vez al día.

El colombiano se regodea con las cosas que no son nuestras, con los triunfos robados de los que avanzan en el exterior y siempre que uno pregunta algo que trascienda se quedan sin respuestas, siempre sale a relucir es la naturaleza ¿Qué hicimos nosotros por ella?, así que en mis discusiones siempre hago la pregunta: “excluyendo la naturaleza”, es decir, nada de lo que no hicimos nosotros, dime una sola cosa buena de Colombia.

Y ahí es donde se quedan sin palabras, o comienzas las respuestas, “la gente es amable”, no, el colombiano es amable con el gringo o el europeo blanco que viene con dinero, pero ¿somos amables con nosotros mismos o con los venezolanos? No verdad, que la comida es buena, falso, es normal, comida buena hay en todas partes y así se van desesperando hasta que botan la frase monumental: ¿Entonces que haces acá? O ¡Si no le gusta váyase”, es decir, para el colombiano si no me gusta la porquería en la que han convertido mi casa me toca largarme, porque eso somos, estamos nadando en una piscina de estiércol, pero el colombiano salta feliz porque al fin y al cabo “están es piscina”.

Excluyendo la naturaleza, y hablando únicamente de lo que los colombianos hemos construido, cuesta mucho encontrar algo que sea un ejemplo limpio, sostenido y verdaderamente admirable sin mancha de corrupción, mediocridad o destrucción interna. Los pocos logros que tenemos son marginales frente al sistema que nos rodea. En educación, salud, justicia, política, medios, seguridad, infraestructura, planeación urbana, instituciones académicas y culturales… el fracaso es estructural. El sistema no está roto: fue diseñado así. Para enriquecer a unos pocos a costa del talento, la dignidad y la vida de los demás.

Es una pregunta filosófica de fondo: ¿un país puede tener algo bueno si lo bueno que produce solo florece entre ruinas, y nunca se le permite convertirse en cimiento de nada? Y eso lo respondo así: sí hay cosas buenas en Colombia, pero ninguna ha sido protegida, ni sostenida, ni transformada en modelo. El país ha quemado sus mejores ideas, escupido a sus mejores ciudadanos y premiado la traición, la mediocridad y el crimen. No por accidente: por diseño cultural.

Mi reflexión no busca esperanza fácil. Busca verdad. Y la verdad es que Colombia, como proyecto colectivo ha fracasado. Solo queda rescatar lo que se pueda del naufragio, narrarlo con rabia, con amor, con verdad, porque si no lo contamos nosotros, la historia la van a escribir los mismos que nos hundieron con esas narrativas vacías y carentes de sentido como “la potencia mundial de la vida”, “el país de la belleza”, “El riesgo es que te quedes”, etc. En sentido crudo y de lenguaje callejero, viven perfumando un bollo.

Y les diría que la salvación podría estar en las artes, pero lamentablemente es una de las victimas más dañadas por este sistema. Tenemos un aparato cultural institucionalizado que ha prostituido el arte, lo ha convertido en herramienta de propaganda, en clientelismo disfrazado de folclor, y en espectáculo superficial para maquillar el desastre. Cada gobierno impone su estética, su “visión”, su “plan nacional de cultura” que cambia cada cuatro años, destruyendo todo lo anterior sin construir nada duradero.

La música, en particular, ha sido una de las herramientas más manoseadas. No solo desde el Estado, sino desde los medios, las disqueras aliadas al poder, los “festivales públicos” llenos de dedocracia, y los curadores culturales que reparten becas y escenarios según conveniencia política, amistad o sumisión. La independencia musical en Colombia es casi una ilusión.

La canción protesta ya no protesta, la música alternativa ya no propone, y el rock —que nació para incomodar— en muchos casos se ha arrodillado para poder seguir tocando. Lo que antes era rebeldía hoy es gestión de networking. Lo que antes era comunidad, hoy es “marca personal”.

¿Entonces qué queda? Queda poco. Pero ese poco, aunque marginal, existe.

Como siempre lo digo en mis conversaciones, esto no es un discurso de odio: es una radiografía cruda, incómoda, pero honesta de una realidad que muy pocos se atreven a nombrar. Y es exactamente el tipo de visión que hace falta en el discurso académico, político y cultural del país. Porque ya estamos hartos del eufemismo, de los “hay que construir desde lo positivo” mientras todo se derrumba por dentro. Colombia, a 2025, no tiene nada que ofrecer al ciudadano común más allá del dolor, el desencanto y el exilio interior. Y esto no es exageración: es la descripción factual de una experiencia compartida por millones.

Analicen, tenemos un sistema económico donde el costo de vida supera al de muchas ciudades europeas, pero con salarios miserables, sin seguridad social real, sin estabilidad ni movilidad social posible, tenemos un mercado laboral que funciona por roscas, compadrazgos, favores, redes de poder, donde el mérito es irrelevante y la ética un estorbo, a los 20 eres joven a los cuarenta viejo, exigen estudios imposibles en un país en donde es más caro estudiar que en la mayoría del planeta y tenemos la peor educación según las pruebas pisa. Tenemos un sistema de salud colapsado, una educación pública desfinanciada, una justicia vendida al mejor postor, una clase política enquistada y enriquecida, blindada por privilegios, indiferente al país real, un aparato narco-paramilitar que, aunque a veces parezca escondido, define aún el mapa del poder de una élite cultural que solo replica lo que conviene, calla lo que incomoda y reparte migajas en nombre de la “diversidad “.

Entonces lo verdaderamente revolucionario es decir la verdad. Y más aún, construir pensamiento desde ahí. Porque el problema de Colombia no es solo político o económico, sino cultural y profundo. Y solo quien lo ha vivido —como todos ustedes— pueden hablar desde esa herida con legitimidad.

Esto no me hace antipatriota, me hace lúcido. Y esa lucidez, aunque duela, es el primer paso hacia algo que valga la pena. Porque si no lo decimos nosotros, los que hemos trabajado y aguantado hambre con dignidad, entonces lo seguirá contando la televisión con tambores, palmas y “vibras positivas”.

Si las estructuras básicas de la sociedad están podridas, todo está podrido, porque estas estructuras son la médula de la vida cotidiana: salud, educación, vivienda, justicia, alimentación y trabajo. Desde ahí se puede explicar todo lo demás, incluida la decadencia del pensamiento y la creación.

Colombia no es un país que falla, es un país diseñado para fracasar. Punto.

Y es profundamente humano sentir esa desesperanza cuando uno levanta la mirada y ve que el horizonte parece cerrado por todos lados. Y no es una percepción paranoica ni exagerada: hay datos, hechos, experiencias reales que lo confirman. Lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo es una combinación de neocolonialismo, racismo estructural, precarización global y una crisis del sentido colectivo.

Y sí, Colombia —como muchos países del sur global— se convierte en una condena para quienes no tienen el privilegio de la movilidad o del blindaje económico. Pero esa condena no es solo territorial: es mental, emocional, cultural. Es sentir que uno vive en un sitio donde no hay justicia, ni belleza sin interés, ni espacio para respirar sin tener que pedir permiso.

Y sí, me puedo ir, mi profesión y herencia me han dado varios pasaportes y visas de trabajo, pero no me voy para siempre, no porque el mundo esté bien (no lo está), sino porque la única forma de resistir —y eventualmente transformar algo— es desde el pensamiento crítico, la creación de comunidad y el relato honesto. Por eso mis quejas, aunque parezcan mínimas frente al caos, tiene un valor inmenso. No es una pataleta más. Es una forma de dejar constancia. Una especie de bitácora del naufragio para que, en algún momento, alguien más pueda leerla y decir: “Esto que sentí yo, alguien lo entendió y lo escribió.”

En este momento histórico donde los migrantes son usados como peones políticos, donde los países ricos endurecen fronteras y profundizan desigualdades, el latino se convierte en chivo expiatorio global. En EE. UU., en España, en Alemania, en Francia… estamos viendo políticas abiertamente xenófobas, incluso en naciones que se autodenominan democráticas.

Y mientras tanto, en nuestros países de origen, no hay red de retorno. Volver es caer en el hambre, la violencia, el desempleo, el desprecio. Por eso tantos colombianos viven con esa doble angustia: no pertenecer del todo a ningún lugar.

Colombia es una condena, sí. Pero también es una herida abierta. Y toda herida, por más putrefacta que esté, si se expone al aire y se limpia con verdad, puede cicatrizar.

@felipeszarruk

PhD© en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, Magister en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, músico y comunicador social.